"Se você é rápido, você é rápido, e então você é o número um"

Schumacher.

"Se você é rápido, você é rápido, e então você é o número um"

Schumacher.

Hubblecast : http://www.spacetelescope.org/bin/news.pl

Assista a um vídeo sobre a descoberta :

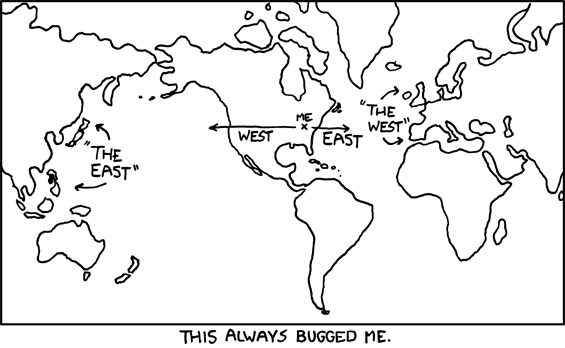

Isso sempre me incomodou..

| NASA, /CXC, MIT, F.K.Baganoff et al | |

| |

| Buraco negro galáctico | |

Observadores

do céu estão muito perto de encontrar evidências concretas do buraco

negro que provavelmente se esconde no centro da Via Láctea. Para

realizar essa proeza, os astrônomos utilizaram um telescópio “virtual”

que vasculhou mais de 4.500 km para localizar Sagittarius A* (“estrela

A”), a fonte de luz que, segundo eles, indica a localização de um

buraco negro quatro milhões de vezes mais massivo que o Sol.

Eles

conseguiram resolver Sagittarius A* dentro de 37 microssegundos de

arco, o diâmetro de uma bola de beisebol na Lua, vista da Terra. Com

base nas dimensões da região emissora de luz acredita-se que ela esteja

deslocada da posição exata do buraco negro, que suga gás e poeira do

disco que espirala em torno dele e que emite luz.

Por outro

lado, os pesquisadores especulam que Sagittarius A* pode ser ou gás com

alta velocidade situado de um dos lados do disco de acreção em rotação

ou um jato de matéria que esta sendo ejetado de algum ponto em torno do

buraco negro.

Já estamos convencidos de que o buraco negro

existe, comenta o autor do estudo Shepherd Doeleman, astrofísico do

Haystack Observatory do Massachusetts Institute of Technology. "Agora,

podemos obter informações na verdadeira escala em que acreditávamos que

as coisas deviam estar acontecendo no buraco negro galáctico”.

Observações anteriores do provável buraco

negro foram prejudicadas pela presença de gás e poeira das vizinhanças

que refletiam ondas de rádio de comprimentos de onda mais longos.

Para

ultrapassar essa névoa, Doeleman e seus colegas utilizaram um arranjo

espacial para juntar quatro radiotelescópios ─ um no Arizona, outro na

Califórnia e outros dois no Havaí ─ em uma técnica chamada de

interferometria de longa distância de base (VLBI em inglês). Quanto

maiores as dimensões do arranjo de telescópios, maior o poder de

resolução do telescópio virtual equivalente.

Os quatro

instrumentos juntos permitiram fazer varreduras da região com sinais de

rádio em comprimentos de onda muito curtos (1,3 milímetros), na faixa

de microondas, que consegue penetrar na nuvem de gás.

Resultados

das observações indicaram que Sagittarius A* tinha uma extensão de

cerca de 50 milhões de quilômetros, ou um terço da distância média

entre o Sol e a Terra. Os astrônomos gostariam de observar luz

proveniente das vizinhanças do horizonte de eventos ─ o limite além do

qual nem a própria luz consegue escapar da ação gravitacional extrema

do buraco negro.

Acredita-se que a distorção do espaço-tempo em

torno do horizonte de eventos faz o diâmetro dessa região parecer maior

que realmente é e ─ nesse caso ─ maior que os detalhes que o grupo

conseguiu identificar, avalia Doeleman.

Ele observa que o

grupo espera aumentar ainda mais o poder de resolução do arranjo de

telescópios para investigar uma suposta “sombra” na frente do buraco

negro, que poderá fornecer uma prova definitiva de sua existência.

Uma

outra possibilidade seria medir a taxa de rotação do buraco negro, uma

propriedade básica ─ além da massa ─ que os pesquisadores nunca

observaram diretamente antes. Estamos entusiasmados, acrescenta

Doeleman, “pois agora podemos começar a formular perguntas.”

Fonte : SCIAM

If you fall asleep with me

You can dream and drowse

The minutes turn to hours

We could climb a tree or two

And watch the sun go down

Upon our sleepy town

After all the time I spent with you

Summer went away

And we just weren’t the same

It’s just you and me alone

Not grown ups but not kids

You kissed me on the lips

[Part b) Last Chance to Evacuate Planet Earth Before It Is Recycled]

[instrumental]

[Written by Steven Wilson – Porcupine Tree – ]

A partir do próximo dia 20/10/2008, os radares instalados na Rodovia do Sol começam a multar os motoristas que desobedecerem à legislação. Ao todo, serão 12 cruzamentos monitorados 24 horas por dia, num trecho de perímetro urbano de cerca de quatro quilômetros, que vai de Itaparica, Vila Velha, até a Avenida Jones Santos Neves, em Guarapari.

Muitos condutores vão ter que mudar o comportamento, se quiserem evitar as multas. Em apenas um mês, durante o período de testes, os radares flagraram quase 54 mil infrações por excesso de velocidade e por avanço de sinal vermelho. São mais de 74 irregularidades por hora, uma a cada minuto do dia.

Antes de os radares entrarem em operação, o Detran e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) vão realizar urna campanha voltada para as pessoas que moram e trafegam na região. "Os radares só vão entrar em funcionamento, depois que toda a população estiver informada a respeito", destaca a diretora geral do Detran. Luciene Becacici.

Além de flagrar acesso de velocidade e avanço de sinal, os radares também estão aptos a registrar veículos que param sobre a faixa de pedestres e que trafegam na contramão. Durante a madrugada das 23 horas às 5 horas, os sinais vão ficar piscando, e os radares não vão punir ninguém por furar o sinal vermelho nem por parar em cima da faixa. Só não vale exceder o limite de velocidade.

Na via central, o limite será de 80 km/h. Já nas vias marginais, que ficam na lateral da rodovia e dão acesso aos bairros, a velocidade máxima permitida será de 60 km/h. "Nos demais pontos da rodovia, fora do perímetro urbano, a velocidade máxima é de 110

Km/h, a não ser que haja alguma placa informando outro limite", destaca o diretor do DER, Eduardo Manatto.

Conter a imprudência dos motoristas está saindo caro para o governo do Estado. Por cada faixa de pista fiscalizada, R$ 3 mil são pagos, por mês, à empresa que gerencia os radares. Só na Rodovia do Sol o investimento é de R$ 204 mil mensais.

Não dá para fugir da fiscalização dos radares do tipo Detect, usados na Rodovia do Sol, em Vila Velha, e na ES 010, na Serra. "Como a câmera grava 24 horas por dia, mesmo quem sai da pista, indo pa-ra uma rua lateral ou acosta-mento, esta sujeito à multa por avançar o sinal vermelho", destaca o diretor do DER, Eduardo Manatto.

Durante o mês em que os radares estiveram instalados apenas para testes, diversos motoristas foram flagrados, passando por fora do asfalto para tentar driblar a fiscalização nas vias marginais à Rodovia do Sol, que dão acesso aos bairros e ficam ao lado da rodovia em si.

Para a diretora geral do Detran, Luciene Becacici, mudar o comportamento dos motoristas é fundamental para reduzir os acidentes e mortes no trânsito. "Enquanto a conscientização não fizer efeito, é fundamental que a gente busque ferramentas para modificar o comporta-mento dos condutores", destaca.

Vídeo mostra novo leitor de e-book "flexível"

A Plastic Logic apresentou durante a conferência Demofall, nos Estados

Unidos, seu leitor de e-book, que é do tamanho de uma revista.

Fininho

como um bloco de papel de fichário, o produto tem tela touch screen,

conexão Wi-Fi e permite abrir arquivos de Word, Excel, PowerPoint e PDF.

A

empresa ainda não conseguiu fazer um leitor flexível, para dobrar e

guardar na bolsa. Mas certamente é quem chegou mais perto até agora. No

primeiro semestre de 2009, o modelo deve ir para as lojas.

O vídeo abaixo mostra o produto funcionando e algumas partes do processo de fabricação.

http://services.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/980795693

Lembre-se de não usar aspas em nenhuma dessas buscas – com exceção da de cinema.

Operações matemáticas

O Google é capaz de resolver desde operações matemáticas simples, como adição e subtração, até cálculos mais complicados, como logaritmos.

Existem diferentes formas de fazer a mesma conta. Vale tanto “dois mais dois” quanto “2 + 2″ ou “2 mais 2″. Outros exemplos: “raiz quadrada de 256″, “200 menos 74″, “oito vezes nove”, “900 dividido por 15″, “32 ao cubo” “logaritmo 20″ e “5!” (fatorial).

Conversão de unidades

É possível fazer diversos tipos de conversão de unidades. Eis alguns exemplos: “14 metros em pés”, “870 milhas em quilômetros”, “27,4 libras em quilogramas”, “29 graus Celsius em Fahrenheit”.

Condições climáticas

Digite “tempo Salvador” para obter as condições climáticas atuais da capital baiana e previsões para os próximos três dias.

O número de cidades é bem amplo –a reportagem da Folha conseguiu encontrar informações de todos os municípios que buscou.

Horários de cinema

Se você procurar pelo nome de um filme em cartaz (como “Batman – O Cavaleiro das Trevas”), o Google mostrará, antes da lista de resultados, o título da obra, a classificação indicativa, o gênero, o idioma e um campo para que você escreva o nome da cidade de onde quer as informações.

Coloque “São Paulo”, por exemplo, e clique no botão Ver horários de exibição. Surgirá uma página com as sessões do filme em cinemas da cidade no dia atual e dos três seguintes. Não há informações, ainda, sobre muitas das cidades pesquisadas pela Folha.

Conversão de moeda

Ao usar esse recurso, leve em conta o aviso segundo o qual o Google “não garante a precisão das taxas de câmbio usadas pela calculadora”.

Mas dá para ter uma boa idéia de quanto vale uma certa quantia de dólares em reais, por exemplo (use a formulação “50 dólares em reais”).

O número de moedas disponíveis é grande –o que permite realizar conversões mais exóticas, como “284 ienes em coroas dinamarquesas”.

* …tudo, ou quase.

* …muito sobre você.

* …quem você é.

* …da sua intimidade.

* …tudo.

* …tudo sobre o Brasil.

* …o que nós fizemos no verão passado.

* …sobre você.

* …o que significa.

* …ler os artigos.

* …disso.

* …sua senha?

* …quando exibir anúncios no Gmail?

* …o futuro.

* …quem é mentiroso.

* …que todos nós precisamos.

* …UDF com freepascal.

* …a verdade.

* …tudo de futebol.

* …que a gente se fala.

* …que segue um padrão em todas as suas aplicações, independente do segmento.

* …os sites que você procura, o Google sabe as notícias que você lê, o Google sabe as imagens que você busca.

* …o nome de todas as pessoas do mundo.

* …explicar desde a mais complicada equação de física.

* …onde estão suas compras.

* …aquelas que ficam ali quando vc abre.

* …, a Bíblia não!

* …que palavras-chave eu estou procurando?

* …que a culpa não é do site original.

* …o que você quer, procura ou espera.

* …a onda esquerda das redes.

* …fazer, e muito bem.

* …sobre o local.

* …qual o nosso clube de futebol.

* …mais de nós mesmos do que nossos mais íntimos.

* …que tem muita gente por aí que quer saber tudo sobre você.

* …disso, e já trata de neutralizar os esforços da concorrente.

* …o poder dos usuários.

* …a "Resposta para para a vida, o universo e tudo mais".

* …dos anúncios de compra e venda de links.

* …muito bem como fazer tal processo.

* …que são muito pouco efetivos (ainda).

* …mais sobre você do que você sobre ele. Se tiver um segredo, não o digite na ferramenta de buscas, no Gmail ou no Orkut.

* …quais os seus gostos pessoais.

* …como aproveitar a Comunicação para ganhar ainda mais a mente do Público.

* …tudo sobre os usuários e pode colocar seus clientes nos lugares certo na hora certa.

* …que não tem escolha além de trabalhar com as operadoras para o sucesso de sua plataforma.

* …o que você quer, sabe o que você clicou, sabe o que você leu.

* …os erros de seus servidores.

Se a internet diz, ele deve saber mesmo. Lista compilada através do Google Search. =)